最近、名前や物がすぐに思い出せない。

「最近、物忘れが多くなった」「ちょっとしたミスが増えてきた」――こうした症状が見られると、不安になることがありますよね。

認知症は決して他人事ではなく、家族や自分自身にも起こりうる問題です。

特にアルツハイマー型認知症は、症状が徐々に進行するため、早めの対策が大切です。

増加する認知症患者 ― 誰にでも起こりうる身近な問題

高齢化にともない、続々と患者数が増え続ける認知症。団塊の世代が75歳になる2025年には、国内で1300万人以上もの人々が認知症、またはその予備軍になるという予測もあります。

この数字が正しいとすると、平均的には、あなたが60歳になった時、あなたのご両親のどちらかはすでに認知症を患っています。

また、あなたが80歳になった時、あなたかあなたの伴侶のどちらかはすでに認知症を患っています。

近年では、65歳以下で認知症を発症する若年性認知症も急増しています。

アルツハイマー病とは?その恐ろしさと予防の可能性

通常、アルツハイマー病は40代・50代の頃にその芽が育ち始め、無症状のまま数十年進行します。あなたが普段通りの日常を送る間に、脳内の神経細胞は死滅を続け、脳はゆっくりと委縮していきます。

そして芽が育ち始めてから20〜30年後。

病気の進行がいわゆる”転換点”を超えると、あなたはアルツハイマー病を発症し、重度の記憶障害や人格障害などが引き起こされます。

アルツハイマー病が生活にもたらす影響は破滅的で、トイレや食事といった日常的な動作さえ難しくなるばかりか、長年連れ添った家族の顔や、自分が誰なのかということもわからなくなり、やがて運動機能をつかさどる脳の部位が破壊され、ほとんど寝たきり状態になります。

末期に至るまでの期間は平均して発症から8年。

現在のところ、アルツハイマー病を完全に治療する薬は存在しません。治療の主な目的は、症状を軽減し、病気の進行をできるだけ遅らせることです。

つまり、症状が顕著になってから対策を始めたのでは手遅れなのです。

そのため、予防や早期発見、早期対策が非常に重要です。

アルツハイマー病の原因は脳に溜まったゴミ?

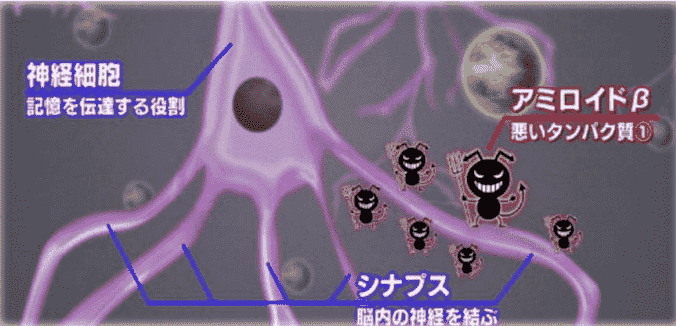

アルツハイマー病患者の脳を解剖すると、そこには明確な特徴があります。脳の表面に大量に浮いた、老人班と呼ばれる”シミ”です。

このシミはアミロイドβ( ベータ) というベトベトした粘着性のたんぱく質でできています。

アミロイドβはいわば脳のゴミであり、健全な状態であれば、脳の血管を通じて体外に排出されます。

しかし何らかの理由により排出がうまくいかなくなったり、分泌が過剰になったりすると、アミロイドβ同士が結合し、どんどん巨大化しながら脳の表面に溜まり始めます( オリゴマー化) 。

脳に溜まったアミロイドβはやがて強力な神経毒を放ち、正常な神経細胞を次々と破壊していきます。

神経細胞の破壊は認知機能に著しい影響を与え、記憶力、判断力、注意力、言語能力が低下することが多く見られます。

つまり、このアミロイドβの蓄積が、アルツハイマー病を引き起こす直接的な原因のひとつだったわけです。

日々の食事で予防

認知症研究の世界的権威、ブレデセン博士が発表した論文によれば、早期の生活習慣と食生活の改善によって、初期アルツハイマー病患者の9割が回復に成功した報告されています。

The End of Alzheimer’s: The First Program to Prevent and Reverse Cognitive Decline. Dale Bredesen, Avery, 2018

アルツハイマー病対策に重要なのは日々の食事だと言われています。私たちの脳は、私たちが食べたものから作られており、脳を健康に保つための栄養素も食事から摂取しているからです。また、近年の研究結果から、特定の食材成分が、アルツハイマー病の原因物質を脳から除去する効果があることもわかってきました。

今回は、最近の研究で注目される認知機能を改善する脳に良い食材をご紹介します。

聡明さを失わず、大切な人に介護の負担をかけず、自立した長い人生を楽しむためにも、ぜひ日々の生活に取り入れていただければと思います。

食材1: 「大豆」

〜新たに注目されているブレインフード〜

認知機能を改善する食材として注目されているものが大豆です。

大豆にはホスファチジルセリン(PS)という成分が含まれています。このホスファチジルセリンは特に脳の神経細胞に多く含まれ、アルツハイマー病にも深い関わりがあることが判明しています。ホスファチジルセリンは、日本テレビの「世界一受けたい授業」で、「脳を活性化させる驚きの食品、ブレインフーズ(脳の食べ物)」と紹介されたことでも、一躍話題になりました。実際に被験者がホスファチジルセリン300mgを12週間摂取したところ、66歳の人が52歳の人のような成績を示し、年齢による衰えの14年近い逆行(脳年齢が若返る)が確認されています。

なぜホスファチジルセリンをとると脳が活性化するのでしょうか。その理由は、ホスファチジルセリンが、脳の細胞膜の流動性(やわらかく保つはたらき)に作用するからであると考えられています。もともと細胞膜は、有害物質が細胞内に入るのを防ぐ、フィルターの役目があります。しかし、細胞膜は年をとるにつれて硬くなり、徐々に必要な栄養素や酸素まで脳細胞に届かなくなります。さらに、脳内の老廃物の排出もうまくいかなくなります。

脳の細胞膜が硬くなってしまうと、老廃物の排出がうまくいかず、蓄積が加速します。ホスファチジルセリンは細胞膜を柔らかくする作用があります。細胞膜が柔らかくなれば、老廃物が排出されるのと同時に、細胞に十分に栄養や酸素が供給されます。その結果、細胞がきれいな状態に保たれるのです。

また、ホスファチジルセリンの多い脳の細胞では、シナプスの働きが強化され、より多くの情報を伝達できるため、頭の回転が速くなるといわれています。実際にホスファチジルセリンは受験生などの勉強サプリの成分としても有名です。

ホスファチジルセリンは脳の新陳代謝によって絶えず入れ替わり、また体内では合成できないため、そのままでは不足してしまいます。

ホスファチジルセリンを含む大豆、豚肉、鶏肉、牛肉、卵などから毎日の食事で摂取したり、サプリメントから摂取したりする必要があります。

ホスファチジルセリンの研究は世界中で行われ、アメリカでは、FDA(食品医薬品安全局)によって脳機能への有効性が認められた唯一の機能性成分で、サプリメントとして広く普及しています。日本では、テレビ番組の「世界一受けたい授業」で、「脳を活性化させる驚きの食品、ブレインフーズ(脳の食べ物)」と紹介されたことでも、一躍話題になりました。

アルツハイマー病の研究実績が多い

アルツハイマー病患者の認知機能に対してホスファチジルセリンの効果を調べた研究は多くあり、認知機能が改善することが照明されています。

| アルツハイマー病の患者にホスファチジルセリンを1日200~300mg、2か月日から6ヵ月間摂取させたところ、認識力や記憶力、注意力、集中力、学習力、異常行動などが改善することがわかりました。 ーPsychopharmacol Bull, 28:61-6, 1992. |

| 高齢のアルツハイマー病患者が、ホスファチジルセリンを1日200mg、3か月間摂取した結果、記憶力、情報処理能力、日常動作を行う力が、大きく改善されることがわかりました。 ーPsychopharmacol Bull, 24:130–134, 1988. |

| アルツハイマー病患者が認知能力トレーニングを行う際に、ホスファチジルセリンを1日400mg摂取したところ、認知能力トレーニングのみを行う場合と比べて、脳機能を測定するテストの言語、思考、認知、記憶、行為、注意の点数が大きく改善されることがわかりました。 ーDementia, 5:88–98, 1994. |

| 初期の軽症なアルツハイマー病患者が、ホスファチジルセリンを1日300~400mgで長期間摂取すると、認知機能が改善されることがわかりました。 ーANN NY Acad Sci, 695:327-331, 1993. |

食材2:「玄米」

〜加齢によるサビつきを防ぐ強力な効果〜

実は老化とは、私たちの細胞が「サビていく」ことによって引き起こされる現象です。これを「酸化」といいます。鉄が赤茶けたサビに覆われていく現象、これも酸化ですね。

私たちの体は、年をとるにつれて日々サビついているのです。

ただし、私たちの体にも、あらかじめ細胞の酸化を防ぐ酵素が備わっています。それがSODと言われる「抗酸化酵素」です。

しかし、40代を超えた頃から、急激に抗酸化酵素は減少していきます。すると私たちの体は酸化が進み、外見・内臓ともに老け始めます。

そして私たちの臓器の中でも、特に酸化しやすい部位が「脳」です。脳の大部分を構成する脂肪は非常に酸化しやすい物質なのです。

脳の老化が進めば、記憶力や認知力が低下し、本来の聡明さは失われていきます。さらに、酸化ダメージを受けた神経細胞はアミロイドβを分泌することが分かっています。

こうして、老化した脳はアルツハイマー病をはじめとする認知症への坂を転がり落ちていくことになります。

では、脳の老化を防ぐためにはどうしたらいいか? もっとも簡単な方法は、抗酸化力の高いものを毎日食べるということです。加齢により失われる抗酸化酵素は、実は食によって補うことができます。

ここで登場するのが、玄米に含まれるフェルラ酸という成分です。

フェルラ酸はポリフェノールの一種です。植物を酸化から守る機能があり、私たちの体内に入ると抗酸化物質として作用します。

ちなみに今までに最も長生きしたのは、122歳まで生きたフランス人女性のジャンヌ・カルマンだと言われます。彼女の大好物は赤ワインとチョコレート。どちらもポリフェノールが多く含まれる食べ物です。

ポリフェノールは自体はほとんどの野菜やフルーツに含まれ、現在8000種類以上が確認されています。その中でも近年注目されているのが、玄米や米ぬかに含まれるフェルラ酸です。数あるポリフェノール中でも、フェルラ酸は体内への吸収率や利用率が特に高いのです。

食材3:「ヤマブシタケ」

〜ダメージを受けた脳の神経細胞を回復する〜

ヤマブシタケというキノコをご存知ですか?

森の奥深くに自生する白い球状のキノコで、その採取の困難さから「幻のキノコ」とも呼ばれます。中国では古くから漢方薬としても利用されていました。

このヤマブシタケに含まれる特有の成分が、認知症予防に画期的な効果があることが判明し、ヤマブシタケは認知症を防ぐキノコとして一躍有名になりました。

ヤマブシタケから発見されたヘリセノンは、NGF(神経細胞成長因子)を活性化させる働きがあります。NGFとは、いわば神経細胞の栄養剤です。アミロイドβによって破壊された神経細胞を修復・再成長させる働きがあります。

通常、NGFを食べ物から摂取しても、血液脳関門というバリア機能に阻まれ、脳の必要な部位に届きません。しかしヘリセノンは、脳のバリアを容易に通過し、脳内のNGFに直接たっぷりと栄養を届けることができます。

またもう一つ、アミロバンという成分も近年、同じヤマブシタケから分離に成功しました。ヘリセノンが神経細胞の栄養であるのに対し、アミロバンは神経細胞を保護する物質です。

脳内に蓄積したアミロイドβの毒性を弱める働きがあり、静岡大学、中国薬科大学をはじめ、国内外の研究施設、クリニックで研究・利用されています。

食材4:「赤ワイン」

〜レスベラトロールで脳を守る〜

「赤ワインが体に良い」という話を耳にしたことはありませんか?

その健康効果の鍵を握るのが、赤ワインに含まれる「レスベラトロール」という成分です。実は、このレスベラトロールが、認知症の進行を遅らせたり、予防したりする可能性があることが研究で注目されています。

レスベラトロールは、ブドウの皮や種に含まれるポリフェノールの一種です。ポリフェノールは抗酸化作用を持つことで知られており、体を酸化ストレスから守ります。特にレスベラトロールは、炎症を抑える作用や血流を改善する作用もあるため、脳の健康維持に役立つとされています。

近年の研究では、レスベラトロールが脳に与える影響が注目されています。具体的には、 アルツハイマー病の原因物質とされるアミロイドβの蓄積を抑える、 脳の炎症を抑える、血流改善で脳を活性化するといった作用をが報告されています。

アメリカで行われた研究では、レスベラトロールを摂取したアルツハイマー病患者において、病気の進行を遅らせる効果が確認されました。また、予防的に摂取することで、認知機能の低下リスクを減らせる可能性があることも示されています。

食材5:「オメガ3脂肪酸含有食品」

〜認知機能低下の予防・進行抑制に期待〜

オメガ3脂肪酸は、主に青魚や亜麻仁油、クルミなどに含まれる必須脂肪酸です。この成分は体内で合成することができないため、食事やサプリメントを通じて摂取する必要があります。

オメガ3脂肪酸には以下のような種類があります:

- EPA(エイコサペンタエン酸): 抗炎症作用があり、脳の血流を改善します。

- DHA(ドコサヘキサエン酸): 神経細胞の構造をサポートし、脳の働きを活性化します。

オメガ3脂肪酸が認知機能低下の予防や進行抑制に効果を持つ可能性について、多くの研究が行われています。特に、ドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)などのオメガ3脂肪酸は、脳機能の維持や改善に寄与するとされています。

例えば、橋本道男氏と蒲生修治氏による総説では、ω3系脂肪酸の摂取が加齢性認知機能低下や軽度認知機能障害の進行を抑制し、認知症の発症予防に役立つ可能性が示唆されています。

食材6:「イチョウ葉」

〜脳を守る自然の恵み〜

イチョウ葉エキスは、イチョウの葉から抽出された植物由来の成分です。このエキスには以下のような効果を持つ成分が含まれています。

- フラボノイド: 抗酸化作用が強く、脳の細胞を酸化ストレスから守ります。

- テルペンラクトン: 脳の血流を改善し、神経細胞の働きをサポートします。

これらの成分が相互に作用することで、脳の健康を支える助けになると考えられています。

イチョウ葉エキスが認知機能に与える効果としては、まずは脳の血流改善があります。イチョウ葉エキスは血管を拡張し、脳内の血流をスムーズにする働きがあります。これにより、脳に酸素や栄養をしっかりと届け、神経細胞の健康を維持します。

さらに、イチョウ葉のテルペンラクトンは、神経伝達物質の働きを助け、記憶や注意力の向上に寄与する可能性があります。これにより、日常生活での認知機能をサポートします。

食材7:「卵黄」

〜神経伝達物質の原料となる成分〜

卵黄も認知症を予防する大事な食品です。なぜなら卵黄にはコリンという成分が多く含まれているからです(レシチンという名称でも有名です)。

コリンは記憶力の維持に欠かせません。脳神経や神経組織を構成し、神経伝達物質であるアセチルコリンを作る原料となるからです。

コリンが不足すれば、伝達物質アセチルコリンの量が減少します。伝達物質の量が減少するということは、すなわち脳内での情報のやりとりがうまくいかなくなるということです。結果、記憶を引き出せなくなったり、思考力・判断力が衰えたりします。

アルツハイマー病患者の脳では必ずと言っていいほどこのアセチルコリンの量が低下していることから、アルツハイマー病の発症にも関わっているのではないかと考える研究もあります。

ちなみに現在のアルツハイマー病の主な薬剤は、伝達物質アセチルコリンの低下を防ぎ、その活動を活性化することで、認知症の進行をゆるやかにしよう、という考えをもとに作られています。これには一定の効果が認められています。

しかし残念ながら、こうした薬剤は認知症と診断されてからでないと処方されず、副作用の懸念もあるため、予防段階で使えるものではありません。そのかわり、コリンを多く含む食品を普段から積極的に摂ることで、アセチルコリンの不足を防ぎ、ひいては記憶力の維持に役立てることができます。

早めの対策が未来の健康を守る鍵

認知機能に良い成分が注目される中、その効果を最大限に引き出すためには、「早めに摂取を始めること」が大切です。

脳の変化はゆっくりと進む

認知症は、症状が現れる10~20年前から脳内でゆっくりと進行していると言われています。この初期段階では、アミロイドβなどの異常なたんぱく質が少しずつ蓄積され、脳の健康に影響を与え始めています。こうした進行は、私たちが気づかないうちに進むことが多いため、症状が出てからではなく、「まだ元気なうちに予防を始める」ことが重要です。

複数の成分を十分な摂取量で、まとめてとることが大切

早期からの摂取と同様に大切なのが、単一ではなく複数の成分をまとめて摂取することです。

一口に言って「良い成分」というのは難しいもので、それぞれ人によって相性があります。

そのため1つの成分にこだわらず、思いつくかぎり複数の成分をまとめて摂取する。この点が重要です。

また、成分をとるにあたっては十分な摂取量が必要となります。

たとえば、最初にご紹介したホスファチジルセリンを推奨量である100mg以上とるためには、

毎日3キロもの大豆を食べなければなりません。

くわえてこれまでに紹介してきた成分全てを、食事だけで摂取し続けることは非常に難しいです。

そのため、サプリメントによる成分摂取を検討しましょう。

もっと知りたい方へ

認知症の予防は、早めの対策が鍵です。

私たちは、最新の研究情報を詰め込んだ「認知機能に良い食品成分図鑑」と「認知症ハンドブック」を作成しました。この資料では、認知機能の低下を防ぐためにどんな食材を選べば良いのか、どのような生活習慣が効果的なのか、具体的なアドバイスを豊富に紹介しています。忙しい日々の中でも手軽に取り入れられる食事法や生活のヒントが満載です。

この資料は専門家による最新の知見を基に作成されており、信頼できる情報をお届けしています。ご自身の健康管理はもちろん、大切なご家族のためにもぜひお手元に揃えていただきたい内容です。予防の第一歩を今から始めることで、未来への安心感を持つことができます。

「少しでも興味がある」「もっと詳しく知りたい」と思った方は、ぜひこの機会に資料をご請求ください。あなたとご家族の未来を守るための、大切な一歩を踏み出しましょう

LINE登録のご案内

東京製薬の脳科学レポートLINEでは、認知機能に関連した情報を提供していきます。

この機会にぜひ、ご登録ください。

この記事を書いた人

重村 幸治

認知症予防活動支援士、薬剤師

主に食を通じた認知機能ケアの情報を発信しています。また、薬剤師としての経験を活かし、正しい知識や情報をもとにサポートを行っています。